Walfänger

Von Harbunieren in winzigen Booten

Wer wirklich den Walfang erleben möchte, der kaufe sich den ›Moby Dick‹ von Melville oder die DVD der ersten Verfilmung mit Gregory Peck von 1956.

Uns geht es hier um den heimischen Walfang, nicht den von New Bedford oder Nantucket.

In seinem Werk ›Das Meer‹ beklagt 1860 der Autor Jules Michelet, dass es vor der holländischen Küste keine Wale mehr gäbe.

Die hätten früher so schön mit gesungen, wenn die Matrosen abends auf der Reede von Ostende musizierten.

Die großen Wale der Nordsee hatte der Mensch zu der Zeit also schon ausgerottet.

Der deutsche Walfang begann nämlich schon 1644 von Hamburg aus.

Die Flotte der einheimischen Walfänger nahm an Schiffen stetig zu, bis das Geschäft durch die Napoleonische Kontinentalsperre abrupt beendet wurde.

Nach dem Friedensschluss lebte der Walfang ab 1815 in bescheidenem Umfang wieder auf, aber statt Wale wurden oft auch die leichter zu erlegenden Robben und Walrosse erlegt, die überdies die begehrten Felle lieferten.

Seinen Höhepunkt erlebte der deutsche Walfang unmittelbar vor seinem Ende.

Zeitweise betrieb Deutschland die drittgrößte Fangflotte der Welt.

— ANZEIGE 2a

Der deutsche Walfang begann im Jahr 1644 in Hamburg.

1671 berichtete der Schiffsbarbier Friedrich Martens über eine spitzbergische und grönländische Reise, seine Beschreibung wurde 1675 in Hamburg gedruckt und bis 1712 in verschiedene europäische Landessprachen übersetzt.

1675 gingen bereits 75 Hamburger Schiffe auf Grönlandfahrt, vor allem in den Gewässern bei Spitzbergen.

Bis heute gibt es im Nordwesten Spitzbergens eine Hamburger Bucht.

Nach Hamburg begann der benachbarte, damals zu Dänemarlk gehörige Lokalrivale Altona mit dem Aufbau einer Flotte.

Vom kleinen Elbort Glückstadt aus startete 1671 das erste Schiff.

1685 wurde die erste Grönlandkompanie in Altona gegründet.

Begünstigt durch dänische Prämien und Privilegien blühte diese Flotte auf und entwickelte um 1770 herum ihren Höhepunkt. Erst durch die englische Kontinentalblockade während der napoleonischen Kriege wurde diese ernsthaft geschädigt und konnte sich nicht erholen.

Nach 1815 begannen auch kleinere Städte mit Elbzugang (Itzehoe, Brudbüttel, Elmshorn an der Krückau, Uetersen) eigene Schiffe auszurüsten.

Ihre Bemühungen aber, wie auch die aus den größeren Regionen, blieben sporadisch und konnten nicht mehr das Vorkriegsniveau erreichen.

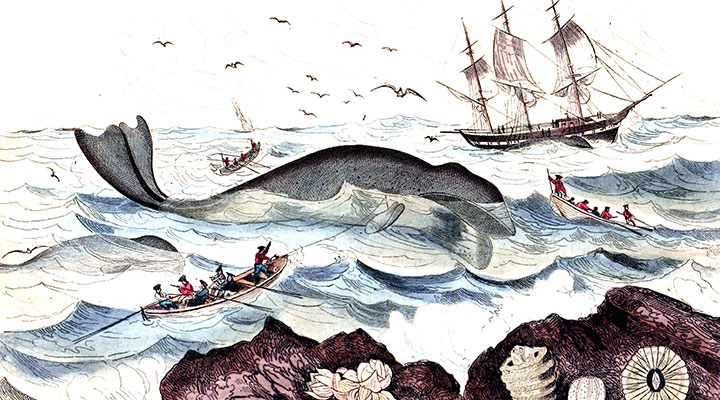

Auf einem durchschnittlichen Walfänger arbeiteten etwa 40 bis 50 Personen. Die Schiffe führten sechs bis sieben Schaluppen (Fangboote) mit sich, die mit je sechs Seeleuten bemannt wurden.

Zu den Bootsgasten kamen noch einige nicht direkt am Fang beteiligte Personen wie Koch, Schiffsjunge(n), Steuermann und der Barbier.

Letzterer fungierte als so genannter „Schiffsarzt“, wobei seine medizinische Qualifikation in vielen Fällen zweifelhaft blieb.

Aufgrund der Mannschaftsgröße entfiel auf den einzelnen Matrosen weit weniger Arbeit als auf einem Handelsschiff.

Die eigentliche Arbeit begann erst bei Jagdbeginn. Der Kommandant des Schiffes war meist auch als Harpinier registriert.

Die weiteren Offiziere waren der Steuermann, der Speckschneider, der Speckschneidermaat, der Bootsmann, der Zimmermann, der Oberküper und der für das Stauen der Speckfässer zuständige Schiemann.

Insbesondere auf den nordfriesischen Inseln, vor allem ist hier Föhr zu nennen, arbeitete anfangs ein großer Teil der männlichen Bevölkerung auf Walfängern und erlangte so teils beträchtlichen Wohlstand, wie etwa der als „Glücklicher Matthias“ berühmte Föhrer Kapitän.

Später verschob sich dieses Verhältnis.

Den damaligen dänischen Staatsbürgern wurde das Anheuern auf ausländischen Schiffen verboten.

Mehr Seeleute stammten danach aus den Elbmarschen.

Zudem sanken im gesamten 19. Jahrhundert die Erträge und damit auch die Heuer der Seeleute.

Die qualifizierten Nordfriesen wechselten zur Handelsschifffahrt, während die Walfahrer von der Unterelbe oft Landarbeiter waren, die sich im Frühsommer, der arbeitsärmsten Zeit der Landwirtschaft, als Saisonarbeiter einen Nebenverdienst sicherten.